投稿日:2025年8月7日 | 最終更新日:2025年8月18日

毎月の電気代の請求書を見て、「あれ?今月はいつもよりずいぶん安いな」と感じたことはありませんか?特に一人暮らしの場合、生活費を切り詰めている中で電気代が安いのは喜ばしいことです。

しかし、予想をはるかに下回る金額だと、嬉しい反面、「何かトラブルが起きているのでは?」「請求が間違っている?」と逆に不安に感じてしまう方も少なくないでしょう。

実際に、電気代が極端に安い背景には、見過ごせない電気系統のトラブルや請求ミスが隠れている可能性もゼロではありません。

この記事では、あなたの抱える「電気代が安すぎる」という漠然とした不安を整理し、考えられる原因を明らかにしていきます。危険なサインなのか、それとも素晴らしい節約術の成果なのか、一緒に確認していきましょう。

一人暮らしの電気代は平均いくら?安すぎるかどうかの判断基準

自分の電気代が本当に「安すぎる」のかを客観的に判断するために、まずは一人暮らしの平均的な電気代を把握しましょう。

ただし、平均額はあくまで一般的な目安です。お住まいの地域やライフスタイル、季節によって電気代は大きく変動するため、平均額と単純比較するだけでなく、ご自身の状況と照らし合わせて考えることが大切です。

ここでは、信頼性の高い公的なデータをもとに、判断基準となる平均額を詳しく解説します。

全国の電気代平均との比較

総務省 統計局の家計調査をもとに、一人暮らしの電気代平均をご紹介します。

一人暮らしの電気代

| 年次 | 1ヶ月あたりの電気代平均 |

|---|---|

| 2020年 | 5,791円 |

| 2021年 | 5,482円 |

| 2022年 | 6,808円 |

| 2023年 | 6,726円 |

| 2024年 | 6,756円 |

昨今は世界情勢の変化や電力会社の単価変動などにより、電気代は高騰の傾向にあります。

ただし、一人暮らしの場合、家電製品の稼働数や時間が最小限に抑えられるため、月々5,000円台まで抑えられるケースもあるでしょう。

そのため、月々5,000円未満の電気代は安すぎるかもしれません。

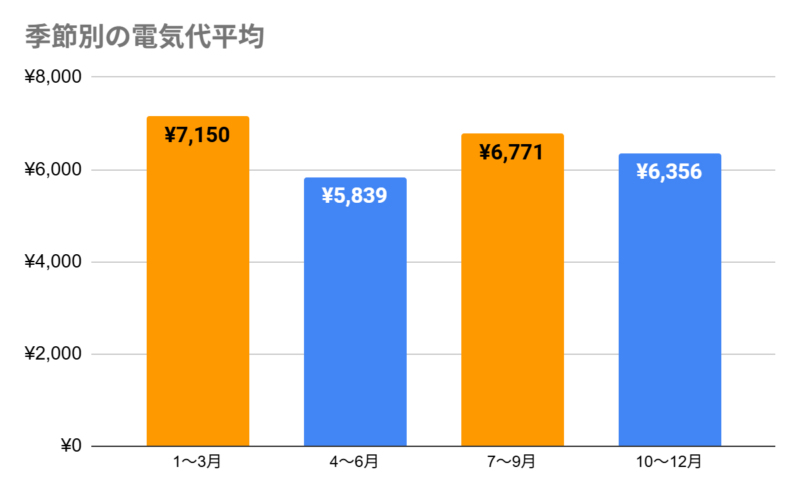

季節別の電気代平均と比較

一人暮らしの電気代は、季節による気温の変化、特に冷暖房の使用頻度に大きく左右されます。総務省統計局が公表している家計調査のデータを見ると、その傾向がはっきりとわかります。

上記のとおり、夏(7~9月)と冬(1~3月)はエアコンや暖房機器を稼働させるため、電気代が高騰する傾向にあります。

これらの時期に電気代が2,000~3,000円の場合、安すぎる要因があるかもしれません。

一人暮らしの電気代が安すぎるのはなぜ?3つの可能性

一人暮らしの電気代が安すぎる原因について、考えられる可能性を2パターン解説します。

① 日々の節約が成功している

日々の節約が成功している場合、「電気代が安すぎる」と感じられるかもしれません。

節約が成功するケース

・待機電力も含め、徹底した節電習慣が身についている

・省エネ家電への買い替え

・最適な電力プランへの変更

・テレワークの終了、外出頻度の増加など、ライフスタイルの変化

上記のようなケースであれば、電気代が平均より下がる可能性はあります。トラブルに発展しているリスクは低いと考えられるでしょう。

② 消費電力の少ない生活環境

自宅の環境次第では、消費電力(電気代)を最小限に抑えられます。

消費電力の少ない生活環境とは

・壁や窓の断熱性が高く、空調設備(エアコンや暖房機器)の温度設定が安定している

・室内の風通しが良く、夏でもエアコンの稼働を抑えられる

・日当たりが良く、使う照明の数や稼働時間が抑えられる

家電製品の中で、最も消費電力が大きいのはエアコンです。エアコンは設定温度になるまで強い出力で稼働するため、断熱性の高い住宅ほど消費電力(電気代)が抑えられます。

入居後、想像より電気代が安い場合、消費電力を抑えやすい環境かもしれません。

③ 危険信号の可能性(トラブル)

以下のトラブルにより、電気代が1,000~2,000円台しか請求されない可能性もあります。

トラブルの具体例

・検針ミス

・請求書の間違い

・電力メーターの故障

・漏電などの電気トラブル

次項では、各トラブル原因とチェック方法を解説するので、「電気代が異常に安い」と感じる人はぜひ参考にしてみてください。

一人暮らしの電気代が安すぎるのは危険信号?トラブルの原因とチェック方法

「今月の電気代、いつもよりすごく安い!」と喜ぶのは少し早いかもしれません。もちろん、節電の成果が出ている可能性も十分にありますが、請求額が極端に安い場合は、思わぬトラブルが隠れている危険信号の可能性も考えられます。

放置すると後から高額な請求がきたり、火災などの事故につながったり、最悪なケースもありえます。まずは、以下の4つのトラブルの可能性を確認してみましょう。

原因① 検針ミス・請求書の間違い

電気代が安すぎる原因として、まず考えられるのが人為的なミスやシステム上のエラーです。特に、以下のようなケースが考えられます。

考えられる原因

・検針員の読み間違い:旧式アナログメーターの場合、検針員が数値を読み間違える可能性もある

・スマートメーターの通信エラー:一時的な通信不良などでデータが正しく送られないケース

・電力会社側の入力・計算ミス:システムへの入力ミスや料金計算のエラー

・部屋の取り違え:集合住宅にて、隣室など他の部屋のメーターと間違えて検針されてしまうケース

これらのミスがあった場合、正しい料金で修正された請求書が後日に届き、不足分をまとめて支払うことになるため注意が必要です。

「電気代が急に安くなった」「入居後の電気代が異常に安い」といった場合は、電力会社に確認しましょう。

原因② 漏電など隠れた電気トラブル

電気代が不自然に安い場合、最も注意すべきなのが「漏電」です。漏電は電気代の問題だけでなく、感電や火災といった命に関わる重大な事故につながる非常に危険な状態です。

漏電の原因

漏電とは、電気コードの被覆の劣化や、家電製品の故障などによって、電気が本来の回路から外に漏れ出してしまう現象です。通常、漏電が発生すると分電盤にある「漏電ブレーカー」が作動して電気を遮断します。

しかし、漏電の量がごくわずかであったり、漏電ブレーカー自体が故障していたりすると、気づかないうちに漏電が続きます。

漏電していると、漏れ出た電気が電力メーターでカウントされず、結果的に電気代が安くなる可能性もあります。

しかし、これは極めて危険な状態です。漏電箇所に触れると感電するほか、漏電による火災など、大きな事故につながりかねません。

次項のチェック方法で、漏電の有無を確認しましょう。

漏電のチェック方法

「もしかして漏電?」と不安に思ったら、以下の手順で簡易的なチェックができます。

チェック・対処方法

① 全ての家電製品の電源プラグをコンセントから抜く

② 分電盤の蓋を開け、安全ブレーカー(右側)をすべてオフにする

③ 漏電ブレーカーをオフにする

④ 漏電ブレーカーをオンにする

⑤ 安全ブレーカーを一つずつオンにする

⑥ 途中で漏電ブレーカーが落ちた場合、該当する電気回路で漏電が起きている

上記の方法で漏電が確認できた場合、大家さん・管理会社や電力会社へ連絡し、状況を伝えましょう。

早々に点検を依頼して、漏電箇所の修理が必要です。

原因③ 電力メーターの不具合

電気代が安すぎる場合、電気の使用量を計測している「電力メーター」そのものが故障している可能性も考えられます。

電力メーターが故障する原因

電力メーターは屋外の過酷な環境に設置されている精密機器であり、経年劣化や外的要因によって故障することがあります。

故障の原因

・アナログメーター:経年劣化で部品が摩耗し、円盤の回転が鈍くなるなどして、実際の使用量よりも少なく計測される

・スマートメーター:内部の電子回路や通信機能が故障し、正しい使用量を計測・送信できない

電力メーターは電力会社の所有物であり、法律で定められた有効期間ごとに定期的に交換されています。

しかし、その期間内に故障が起こる可能性もゼロではありません。メーターの不具合が疑われる場合、利用者が勝手に触ったり修理したりすることは絶対にできません。

不具合のチェック方法

漏電が確認できないときは、契約中の電力会社に連絡して原因を突き止めてもらいましょう。「電力メーターの液晶表示がおかしい」「異音がする」といった場合、メーターが不具合を起こしているかもしれません。

電力メーターの不具合が原因であれば、電力会社により無償交換してもらえます。

ただし、故障期間中の電気代については、過去の使用実績などから算出した料金をさかのぼって請求される場合があります。

安すぎる一人暮らしの電気代の不安を解消!確認すべきポイント

「電気代が安すぎるかも?」と感じたら、まずは慌てずに原因を一つひとつ確認していくことが大切です。ここでは、ご自身で簡単にできるチェックポイントを3つのステップに分けて具体的に解説します。簡単な確認で、不安が解消されることも少なくありません。

まずは請求書と電力メーターを確認する

電気代が本当に「安すぎる」のかを客観的に判断するために、手元にある「電気ご使用量のお知らせ(検針票)」や請求書と、実際の電力メーターの数値を照らし合わせることから始めましょう。ここに大きなズレがなければ、ひとまず請求ミスや検針ミスの可能性は低いと判断できます。

ステップ1:請求書の確認ポイント

電力会社から届く請求書や会員サイトで、特に確認すべき項目は以下の3つです。前月や前年同月と比較して、使用量(kWh)が極端に減っていないかを確認してください。

チェックポイント

・使用量:この数値が例年や前月と比べて著しく低い場合、何らかのトラブルが考えられる

・契約内容:契約アンペア(A)や料金プランが、自分の認識と合っているか確認する

・請求金額:金額だけでなく、使用量(kWh)も含めて他月と比較する

使用量が著しく減少している場合、漏電の可能性があります。一方、使用量に大きな変動がなく、請求金額のみ減少している場合、計算ミスや請求書の間違いなどが考えられます。

ステップ2:電力メーターの確認方法

次に、自宅に設置されている電力メーターの数値を確認します。電力メーターには、新しい「スマートメーター」と旧来の「アナログメーター」の2種類があります。

確認方法

・スマートメーターの場合:

デジタルで数値が表示され、電力会社のHP(マイページ)でも詳細なデータを確認できます。表示されている数値が、請求書に記載されている「今月指示数」と大きく違わないか確認しましょう。

・アナログメーター(円盤式)の場合:

黒い背景に白い数字が並んだメーターです。一番右の桁(赤い枠や小数点以下)は無視し、左側から数値を読み取ります。この数値が請求書の指示数と近いかを確認します。

メーターの具体的な見方については、契約している電力会社の公式サイトで確認してください。

請求書の使用量とメーターの数値に大きな違いがある場合は、検針ミスやメーターの不具合の可能性があるため、速やかに電力会社へ連絡しましょう。

電力会社に問い合わせてみる

上記2つのステップを確認しても原因がわからず、それでも「電気代が異常に安い」という不安が拭えない場合は、契約している電力会社に問い合わせましょう。漏電などの隠れたトラブルがないか、専門家の視点で調査してもらえます。

問い合わせをする際は、事前に以下の情報を準備しておくと、話がスムーズに進みます。

| 準備するもの・情報 | ポイント |

|---|---|

| お客様番号 | ・検針票や請求書に記載 ・契約者を特定するための情報 |

| 供給地点特定番号 | ・検針票に記載の22桁の番号 ・問い合わせの際に確認される |

| 状況の説明 | ・いつから安いと感じたか ・前月との使用料の比較 ・自分で行った確認内容 など |

連絡先は、契約している電力会社のカスタマーセンターやお客様窓口です。公式サイトで電話番号や問い合わせフォームを確認してください。

「電気代が例年より大幅に安いので、メーターの故障や漏電の可能性がないか心配です」と具体的に相談すれば、適切な対応をしてもらえます。

専門家による調査で問題が見つからなければ、それはあなたの節電努力の成果です。自信を持って、快適な一人暮らしを送りましょう。

さらに電気代を安くする!今日からできる一人暮らしの節約術

「電気代が安すぎる」の原因がトラブルではない場合、今後は意識的に節約方法を実践してみましょう。

具体的な節約方法を身に付けることで、電気代が大きく変動するリスクを抑え、生活費の負担を増やす心配もありません。

契約アンペアや料金プランを見直す

電気の使い方が上手でも、契約内容がライフスタイルに合っていなければ、無駄な料金を支払っている可能性があります。電気の契約は、いわば電気代の土台となる部分。

ここを見直すだけで、毎月の固定費を大きく削減できる可能性があります。

契約アンペア数を確認しよう

契約アンペア(A)は、一度に使える電気の量を表します。この数値が大きいほど同時稼働させられる家電製品は増えますが、基本料金も高くなります。

ご自身の生活に必要十分なアンペア数に設定することが、節約の第一歩です。

たとえば、東京電力エナジーパートナーの従量電灯Bの場合、40Aから30Aに変更するだけで、年間3,744円の節約になります。

契約アンペアを見直す際は、以下の記事もぜひ参考にしてみてください。自分の生活にマッチするアンペア数の割り出し方を解説しています。

ライフスタイルに合った料金プランを選ぶ

ライフスタイルの多様化に伴い、電力会社でも多種多様な料金プランが提供されています。料金プランの一例をご紹介するので、電力会社・料金プラン乗り換えの際は参考にしてみてください。

料金プランの例

・夜間帯別料金プラン:夜間の電気料金(従量料金単価)が割安になるプラン

・日中割安プラン:日中の電気料金(従量料金単価)が割安になるプラン

・単価一律プラン:従量料金単価が一律で、どれだけ電気を使っても単価は変動しない

従量料金単価とは、電気の使用量に応じて変動する単価です。一般的には3段階にわかれており、使用量が多いほど単価も高くなります。

どの電力会社・プランが良いか分からない場合は、「くらしテク」を活用してみてください。

「くらしテク」とは?

・電話1本で電気・ガス・インターネットの料金をまとめて見直し

・ライフスタイルに合うプランが提案され、年間1万円の節約も可!

・コンシェルジュによるサポート料金は完全無料!

・登録は最短20秒!LINEでも24時間受け付け

・今なら最大60,000円のキャッシュバック

家電の使い方を見直して電気代を安くする

最新の省エネ家電でなくても、日々の使い方を少し工夫するだけで消費電力は大きく変わります。ここでは、特に電気代に影響を与えやすい主要な家電の節約術をまとめました。

家電製品の節電方法

| 家電製品 | 具体的な節約術 |

|---|---|

| エアコン | ・設定温度:夏は28℃、冬は20℃が目安 ・フィルターを月に1〜2回清掃 ・扇風機で空気を循環 ・風量は自動運転 ・室外機の周囲にものを置かない |

| 冷蔵庫 | ・設定温度を「中」や「弱」に ・冷蔵庫は食品を詰め込まない ・熱いものは冷まして入れる |

| 照明器具 | ・家の照明をLEDに切り替え ・日中はカーテンを開けて自然光を取り入れる |

| テレビ | ・使わないときは主電源から消す ・省エネモードやオフタイマー機能を活用 |

| 洗濯機 | ・洗濯物はまとめて洗う ・乾燥機能の使用は控える |

| 温水洗浄便座 | ・便座の暖房や洗浄水の温度設定を低めに ・節電モードやタイマー機能を活用 ・便座のフタは必ず閉める(放熱を防ぐ) |

中でもエアコンは、消費電力の多い家電製品です。室温と設定温度の差が大きいほど消費電力が大きくなるため、効率的な稼働をめざしましょう。

節電方法については、以下の記事でも詳しく解説しています。

一人暮らしで電気代が安すぎるときはトラブルも疑おう!

どの電力会社においても、基本料金+従量料金+αの電気代が請求されます。基本料金は数百~数千円なため、1,000円台の電気代しか請求されない場合は、何らかのトラブルが起きているかもしれません。

漏電の場合、火災・感電などの事故につながるリスクもあるため、不安な場合は大家さん・管理会社や電力会社に連絡しましょう。

また、トラブルが解決した後、「電気代が高くて大変」「節約しないと生活が苦しい」など、次の問題が出てくるかもしれません。そのような場合は、電力会社・料金プランの乗り換えを検討しましょう。

「くらしテク」であれば、電気・ガス・インターネットの最適な料金プランを提案してもらえます。固定費のコンスタントな節約につながるため、節約の際は相談を検討してみてください。

「くらしテク」とは?

・電話1本で電気・ガス・インターネットの料金をまとめて見直し

・ライフスタイルに合うプランが提案され、年間1万円の節約も可!

・コンシェルジュによるサポート料金は完全無料!

・登録は最短20秒!LINEでも24時間受け付け

・今なら最大60,000円のキャッシュバック