投稿日:2022年10月3日 | 最終更新日:2024年5月5日

一人暮らしで電気代10,000円を超えた人は、家電の使い方や料金プランなどが合っていないかもしれません。

本記事では、電気代が10,000円を超える原因と対策(節約方法)について解説します。

一人暮らしの電気代平均も解説しているので、自宅の電気代を比較してどのくらい高いのかチェックしてみましょう。

方法さえわかれば、今日からでも電気代を節約できる生活に切り替えられます。

>>この記事でわかること<<

◎電気代が高い主な原因は・・・

「燃料価格の高騰」「消費電力が多すぎる」「電力会社・料金プランが合っていない」

◎すぐにできる節約方法は・・・

「エアコンの自動運転」「各家電の消費電力を節約」

一人暮らしの電気代平均は約5,500円

「総務省統計局 家計調査」によれば、一人暮らしの電気代平均は5,482円です。

10,000円との差は4,518円となり、「1ヶ月あたりの電気代10,000円」は高額なことがわかります。

出典:総務省統計局 家計調査

もちろん、時期によって電気代は変動するため、一概に上記のような差が生まれるわけではありません。

「今月の電気代はかなり高いな…」と感じる人は、上記の平均額を目安に電気代節約を実践してみましょう。

一人暮らしで電気代が10,000円を超える6つの原因

一人暮らしの電気代が10,000円を超える原因は、以下の6つが考えられます。

各原因の詳細について、次項から詳しく解説していきます。

2022年からの燃料価格高騰

2022年より起きた燃料価格の高騰により、国内の一般家庭においても電気料金が値上がりしました。

経済産業省が発表した「標準的なご家庭における電気料金の試算結果」によれば、各地域で以下のように電気料金が値上がりしています。

電気料金の値上げ率

| 地域 | 値上げ率 |

|---|---|

| 北海道 | +21% |

| 東北 | +24% |

| 東京 | +14% |

| 中部 | – |

| 北陸 | +42% |

| 関西 | – |

| 中国 | +29% |

| 四国 | +25% |

| 九州 | – |

| 沖縄 | +38% |

※2023年7月分

地域により差はあるものの、およそ国内全域で電気料金が値上がりしています。

個人での対応は難しいですが、電力会社や料金プランの切り替えなども検討しましょう。

消費電力の多い家電を稼働させすぎている

消費電力の多い家電を長時間稼働させた場合、電気代(従量料金)はおのずと高くなります。

消費電力が特に多い家電を紹介するので、思い当たる節がないかチェックしてみましょう。

消費電力の多い家電トップ5(年間)

| 家電の種類 | 世帯あたりの消費電力割合 |

|---|---|

| エアコン | 14.7% |

| 冷蔵庫 | 14.3% |

| 照明器具 | 13.5% |

| テレビ | 9.4% |

| その他 | 22% |

| 未特定分 | 約26% |

冷蔵庫・照明器具は連続稼働が必須なものの、エアコンやテレビは使い方次第で電気代を節約できます。

詳しくは以下で解説するので、ぜひ参考にしてみてください。

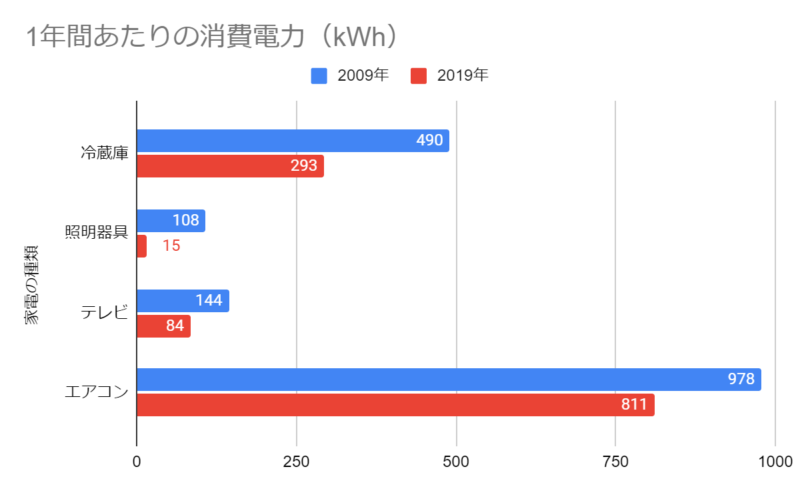

家電が古い

10年以上前の古い家電を稼働させている場合、電気代が割高になる恐れがあります。

日本では1979年から省エネ対策が取り組まれており、家電にも省エネ基準(消費エネルギーや料金などの目安)が設けられています。

各メーカーは、変動する省エネ基準に合わせて家電の省エネ性能を高めてきたため、新しいモデルの方が電気代を抑えられます。

具体的にどのくらい電気代(消費電力)を抑えられるのか、2009年と2019年で省エネ性能の違いを見ていきましょう。

※出典:経済産業省 資源エネルギー庁

※年間を通して稼働させた場合の消費電力

上記のとおり、家電は最新の方が省エネ性能は高く、節電効果に適していることがわかります。

家電を買い換える際は、以下で解説する「省エネルギー ラベリング制度」も参考にしてみてください。

ただし、電気代は必ずしも上記のような比率で安くなるわけではありません。

電力会社の料金プランや従量料金の単価設定、時期による単価変動など、複数の要素も併せて電気代は変動します。

家電の消費電力推移について

前述したグラフは、各家電が年間を通して稼働した場合の数値です。

エアコンの数値が特に高く示されていますが、エアコンは夏と冬の稼働がメインとなるため、実際の消費電力は表で示した数値より低くなります。

家電のメンテナンス(お手入れ)不足

家電は定期的にメンテナンスしなければ、消費電力が多くなり電気代にも影響します。

たとえばエアコンの場合、フィルターの掃除をしていないと稼働効率が落ちてしまい、余計な電力を消費します。

メンテナンス不足が原因による消費電力の増加は、他の家電にも言えることです。

取扱説明書に書かれている掃除・手入れなどは必ず行いましょう。

契約中の電力会社or料金プランが合っていない

一人暮らし向けの料金プランに加入していなければ、電気代は割高となる恐れがあります。

各電力会社は基本料金や従量料金が異なり、料金プランの特徴もさまざまです。

そのため、自分のライフスタイルに合った電力会社・料金プランを選ばなければ、予想以上の電気代が請求されるかもしれません。

契約中の電力会社・料金プランが割高となってしまうケースは、次の2通りが考えられます。

電気料金が割高になるケース

◎契約アンペアが高すぎる

アンペアとは、電気が流れる量のことを指します。

電力会社では、契約アンペアごとに電流量(20A、30Aなど)と基本料金が定められています。

契約アンペアの数値が高いほど同時使用できる家電の数は増えますが、上乗せされる基本料金も高額です。

◎料金プランがライフスタイルに合っていない

料金プランには単身者向けやファミリー向け、夜間割安タイプなどいくつか種類があります。

各プランは基本料金・従量料金が異なるため、ライフスタイルに合わせたプランでなければ損をするかもしれません。

上記2通りの原因が自分に当てはまっているか、現在契約中の電力会社・料金プランの詳細を確認してみましょう。

>>契約アンペアの選び方はこちら

季節の変化

季節によって電気代は変動し、特に冬は暖房機器の稼働によって電気代が高い傾向にあります。

季節別の電気代平均を見てみましょう。

季節別の電気代平均

| 1~3月 | 4~6月 | 7~9月 | 10~12月 | |

|---|---|---|---|---|

| 電気代平均額 | 6,641円 | 4,990円 | 5,131円 | 5,200円 |

上記を見てわかるとおり、1~3月の電気代平均は他の月と比べて1,000円以上高いことがわかります。

では、なぜ冬の電気代が高くなるのか解説します。

冬の電気代が高くなる理由

・他の季節よりも、家電(エアコンや電気ストーブなど)の消費電力が大きい

・日照時間が短いため、家電の稼働時間が長くなる

・室温や湿度の変化により、稼働させる家電が増える

エアコンの場合、室温と設定温度に差があるほど消費電力は多くなります。

冬は室温と設定温度の差が大きく、地域や住宅の断熱性能によっては10℃以上、室温を上げなければなりません。

そのため、暖房機器の稼働によって消費電力がかさみ、電気代も高くなります。

また、冬は日照時間の短さから、照明の稼働時間が長くなりがちです。

さらに、洗濯物の乾燥や部屋の加湿など、稼働させる家電の種類も増えるため、他の季節よりも電気代は高くなります。

冬の電気代を安く抑えるには、以下で解説する対策方法がおすすめです。

電気代を10,000円以内に節約する7つの方法

一人暮らしで電気代が10,000円を超えた人は、次項から解説する電気代の節約方法をチェックしてみてください。

電気代10,000円以下を目指す7つの節約方法

エアコンは自動運転に切り替え

自動運転機能はエアコンを効率的に稼働させえられるため、電気代の節約に繋がります。

エアコンは設定温度に達するまで高出力で稼働し、達した後は設定温度を維持できる程度の稼働に留まります。

稼働直後から弱運転にしてしまうと、設定温度に達するまでの時間が長くなるため、余計な電力を消費しかねません。

一方、自動運転機能は最初に強い出力で稼働し、設定温度に達してからは自動で弱運転に切り替わります。

効率的にエアコンを稼働させられるため、電気代の節約が見込めます。

エアコンのつけっぱなしは本当に節約になる?

1日をとおしてエアコンを使う場合、つけっぱなしは節約効果を発揮します。前述したとおり、エアコンは稼働直後の消費電力が多くなります。

つまり、こまめなON・OFFでは余計に電気を消費するでしょう。中でも、外気温が高い・低い日は設定温度に達するまで時間がかかります。

近所へ買い物に行く程度であれば、エアコンはつけっぱなしがおすすめです。

ただし、上記はあくまでも「電気代を抑えるコツ」であり、「電気代を安くする方法」ではありません。

電気代節約にとって重要なのは不要な稼働を控える、稼働方法を工夫することです。

家電の消費電力を抑える

エアコンに限らず、家電は消費電力を抑えることで電気代節約に期待できます。

家電別に、消費電力を抑えるコツについて解説します。

家電の消費電力を抑えつコツ

| 家電の種類 | 消費電力を抑えるコツ |

|---|---|

| エアコン | ・自動運転+設定温度を上げる ・室外機の周囲に物を置かない ・換気扇の稼働を控える ・フィルターを掃除して余計な電力消費を防ぐ |

| テレビ | ・画面の明るさを下げる ・観ないときは主電源を落とす |

| 冷蔵庫 | ・壁から離して設置 ・設定温度を強→中に切り替える ※食品の傷みに注意 ・庫内に物を詰め込まない |

| 洗濯機 | ・時短コースに切り替える ・乾燥機の使用は控える ・まとめ洗いを意識する |

| 照明器具 | ・LED電球へ切り替える ・人感センサーを活用して無駄な電気使用を防ぐ |

大切なのは、家電を効率的に稼働させることです。

たとえばエアコンの場合、室外機の周囲にものを置くと、熱交換能力を低下させる恐れがあります。

注意点として、エアコンや冷蔵庫(食品の傷み)は人体にも影響するので、無理な節電は避けてください。

健康への被害を出さないよう、できる範囲で消費電力を抑えましょう。

家電を買い換える(省エネ機能のあるタイプ)

省エネ性能の高い家電に買い換えることで、毎月の電気代を効果的に節約できます。

「家電が古い」でも解説したように、家電は型が古いほど電力を多く消費します。

省エネ性能の能力基準については、「省エネルギーラベリング制度」を参考にしてみてください。

省エネルギーラベリング制度とは?

・エネルギー消費の多い家電における省エネ性能を評価する制度

・星1~5で省エネ性能が評価される

・対象となる製品には省エネラベルが貼られ、消費電力や電気代の目安なども記載される

家電を購入する際は、星の数が多く、電気代の目安が安く記載された製品を購入しましょう。

料金プランの特徴に合わせて電気を使う

料金プランの特徴に合わせて電気を使うと、無駄な電気代を節約できます。

電力会社の料金プランにはそれぞれ特徴があり、プランによっては時間帯割引が適用されるタイプもあります。

東京電力エナジーパートナーの料金プランを例に、電気代がどのように変化するのか見てみましょう。

料金プランの特徴の例

| 項目 | スタンダードS | 夜トク8 |

|---|---|---|

| 基本料金 | 286.00円 | 214.50円 |

| 電力量料金(1kWhあたり) | ・〜120kWh :19.88円 ・121kWh〜300kWh:26.46円 ・301kWh〜 :30.57円 | ・7:00〜23:00 :32.74円 ・23:00〜翌7:00:21.16円 |

スタンダードSは、電気の使用量に応じて従量料金が決まります。

他社の料金プランと比較しても、一般的な料金設定の仕組みです。

一方、夜トク8は時間帯によって従量料金が決まり、夜に集中して電気を使えば電気代が抑えられます。

このように、料金プランによって特徴が異なるため、現在契約中の料金プランを確認しましょう。

自分のライフスタイルを料金プランに合わせられれば、電気代を効果的に節約できます。

電力会社を乗り換える

電力会社を乗り換えることで、安い料金プランを契約できる可能性があります。

乗り換えの際は、以下のポイントに注目してください。

電力会社を乗り換える際のポイント

・キャンペーンや割引特典の有無

・契約期間の有無(解約金について)

・トラブル発生時(停電や災害時など)のサポート対応

電力会社によっては、乗り換える人を対象としたキャンペーンや割引などが適用されるケースもあります。

実質料金を抑えられるチャンスなので、事前に確認しましょう。

契約期間については、2年や3年などの縛りがあるか確認してください。

「契約したもののライフスタイルに合わなかった」という場合、早期解約で解約金が発生する恐れがあります。

また、トラブル発生時のサポート対応も要チェックです。

「無料対応してくれるのか」「24時間365日対応可能か」などを確認し、納得した上で契約しましょう。

料金プランを切り替える

「電力会社の乗り換えは面倒」という人は、料金プランの切り替えで電気代を安く抑えましょう。

料金プランを切り替える際は、以下のポイントに注目してみてください。

料金プランを切り換える際のポイント

・契約アンペアは適切か

・時間帯割引の有無(夜間帯のみ割引適用など)

・ガスとセットの割引の有無

「一人暮らしのライフスタイルと契約中の電力会社or料金プランが合っていない」でも触れましたが、適切な契約アンペアを選ばなければ、余計な基本料金を支払わなければなりません。

電気の使い方にあった契約アンペアを選び、電気代を節約しましょう。

>>契約アンペアの選び方はこちら

ライフスタイルに影響するポイントなので、電力会社のHPをチェックしつつ、じっくり検討してくださいね。

窓の断熱対策で冷暖房の消費電力を抑える

窓の断熱対策により室内の温度変化を抑えられれば、冷暖房の消費電力を抑える効果に期待できます。

「日本建材・住宅設備産業協会省エネルギー建材普及促進センター」のデータによると、住宅内における熱の出入りは以下のような割合で行われます。

熱が出入りするポイント

| 箇所 | 冬の暖気 | 夏の冷気 |

|---|---|---|

| 窓などの開口部 | 58% | 73% |

| 換気 | 15% | 6% |

| 外壁 | 15% | 7% |

| 床 | 7% | 3% |

| 屋根 | 5% | 11% |

上記のとおり、窓などの開口部から熱の出入りが集中的に行われています。

つまり、窓の断熱対策を講じることで冷暖房の効果を維持しやすくなり、エアコンを過剰に稼働させる必要がなくなるでしょう。

一人暮らしの場合、以下のような方法であれば簡単に断熱対策が行えます。

窓の断熱対策

・窓に断熱シートを貼る

・断熱スプレーを吹きかける

・遮光や遮熱タイプのカーテンをつける

・緩衝材(プチプチ)を窓に貼り付ける

窓の断熱において大切なのは、「空気の層を作る」ことです。

空気は熱伝導率(熱の伝わりやすさ)が低く、室内の温度を保ちやすくなります。

空気の層はカーテンだけでも作り出せるため、冷暖房の効果を落とさず、消費電力(電気代)を抑える効果にも期待できます。

まとめ

一人暮らしで電気代が10,000円を超える原因は、主に「燃料価格の高騰」「消費電力が多すぎる」「現状の電力会社・料金プランが合っていない」の3つです。

まずは家電の使い方を見直しつつ、それでも改善しない場合は電力会社・料金プランの乗り換えを検討しましょう。

ただし、季節の変化による原因も考えられるため、1年を通して電気代がどのくらい変動しているのかチェックすることも大切です。

電力会社のHPでは毎月の電気代をチェックできるので、一度確認してみてください。

原因を知り、節電方法を習得できれば、一人暮らしの平均的な電気代に抑えられます。