投稿日:2025年7月29日 | 最終更新日:2025年8月7日

「一人暮らしなのに、なぜか電気代が高い…」とお悩みではありませんか?この記事を読めば、季節別・地域別の平均額と比較して自分の電気代が高いのかが分かります。

さらに、コンスタントな節約に向けて、電気代が高くなる原因も解説します。今日から実践できる9つの節約術もご紹介するので、電気代に悩む方はぜひ参考にしてみてください。

原因と対策がわかれば、無理のない範囲で電気代を含めた光熱費を節約できます。「貯金・投資にお金をまわしたい」「少しでも生活を楽にしたい」など、希望・目標の実現に向けて動き出しましょう。

まずは比較!一人暮らしの電気代の平均額はいくら?

「最近、電気代が異常に高い気がする…」と感じたら、まずは自分の電気代が本当に高いのかを客観的な数値で比較してみましょう。一人暮らしの電気代の平均額を知ることで、ご自身の状況を正確に把握できます。

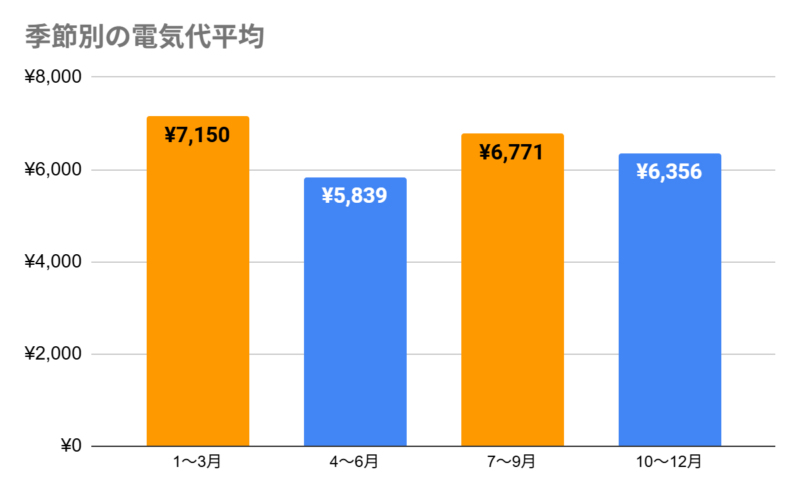

ここでは、総務省統計局の家計調査のデータをもとに、一人暮らし(単身世帯)の電気代の平均額を「季節別」と「地域別」に分けてご紹介します。ご自身の電気代と見比べてみてください。

季節別で見る一人暮らしの電気代平均

まずは季節別に一人暮らしの電気代平均を見ていきましょう。

このように、最も電気代が高くなるのは、暖房器具を頻繁に使う1月~3月の冬場です。

夏よりも冬の方が電気代が高くなるのは、外気温と設定温度の差が大きく、部屋を暖めるのにより多くのエネルギーが必要になるためです。もし春や秋の電気代が冬場と同じくらい高い場合は、何か別の原因があるかもしれません。

詳しい原因については、後述する>>一人暮らしの電気代がおかしいと感じる5つの原因で解説します。

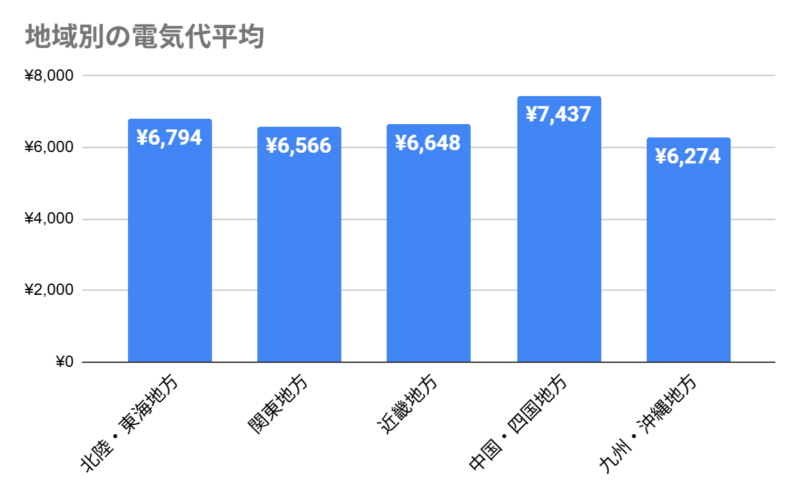

地域別で見る一人暮らしの電気代平均

お住まいの地域によっても電気代の平均額は異なります。気候の違いによる冷暖房の使用頻度や、契約している電力会社の料金設定が地域ごとに違うためです。お住まいのエリアの平均額と比べてみましょう。

冬の寒さが厳しい北海道・東北地方や、オール電化普及率の高い北陸・東海地方、中国・四国地方で電気代が高くなる傾向が見られます。

ご自身の請求額が、お住まいの地域の平均額を大きく上回っていないか確認してみましょう。

あなたの電気代は平均より高い?検針票で確認しよう

平均額と比較するために、ご自身の正確な電気代を把握しましょう。毎月電力会社から届く「電気ご使用量のお知らせ(検針票)」や、電力会社の会員サイト(Web明細)で確認できます。

検針票やWeb明細をチェックする際は、以下の項目に注目してください。

チェック項目

・ご使用量(kWh):その月に使用した電力量

・請求金額:基本料金や電力量料金、燃料費調整額などが含まれる

・ご契約種別:契約している料金プラン名です。(例:従量電灯B)

・ご契約:契約アンペア数(A)やkVAが記載

電気代の基盤となるのは、契約アンペア(基本料金)です。契約アンペアは自宅内で使用できる電気の容量で、過剰なアンペア数を契約すると無駄な電気代が請求されるので注意しましょう。

さらに、電気代は基本料金に「電気使用量×単価(従量料金単価)」や「燃料費調整額」などが上乗せされて請求されます。

個人で調整できるのは契約アンペア数と電気使用量の2つです。検針票を見て相場より高い場合は、アンペア数・使用量を見直しましょう。

契約アンペア数については、以下の記事で詳しく解説しているので、ぜひ参考にしてみてください。

一人暮らしの電気代がおかしいと感じる5つの原因

「先月と比べて電気代が急に高くなった」「周りの友達より明らかに高い」など、電気代がおかしいと感じるのには必ず原因があります。自分の生活を振り返り、原因を特定することが、効果的な節約への第一歩です。

ここでは、一人暮らしの電気代が高くなる主な5つの原因を詳しく解説します。ご自身の状況と照らし合わせて、当てはまるものがないか確認してみましょう。

原因① 在宅ワークなどで家電の使用時間が増えている

もしライフスタイルが変化しているなら、それが電気代上昇の直接的な原因かもしれません。

オフィスに出勤していた頃は日中の電気使用量がほぼゼロだったのに対し、在宅ワークでは一日中自宅で電気を消費します。特に、パソコンやエアコン、照明器具の使用時間は大幅に増加します。

また、昼食を自宅でとるようになり、電子レンジや電気ケトルなどの調理家電の使用頻度が増えることも電気代を押し上げる要因です。

「生活自体は変えていないつもり」でも、無意識のうちに日中の在宅時間が増え、それに伴って家電の稼働時間も長くなっているケースは非常に多く見られます。まずは、ご自身の1日の過ごし方が以前とどう変わったかを客観的に見直してみましょう。

テレワークの有無における、電気代の比較は以下の記事で詳しく解説しているので、ぜひ参考にしてみてください。

原因② 省エネ性能の低い古い家電を使い続けている

「まだ使えるから」と古い家電を使い続けていると、知らず知らずのうちに多くの電気代を損している可能性があります。

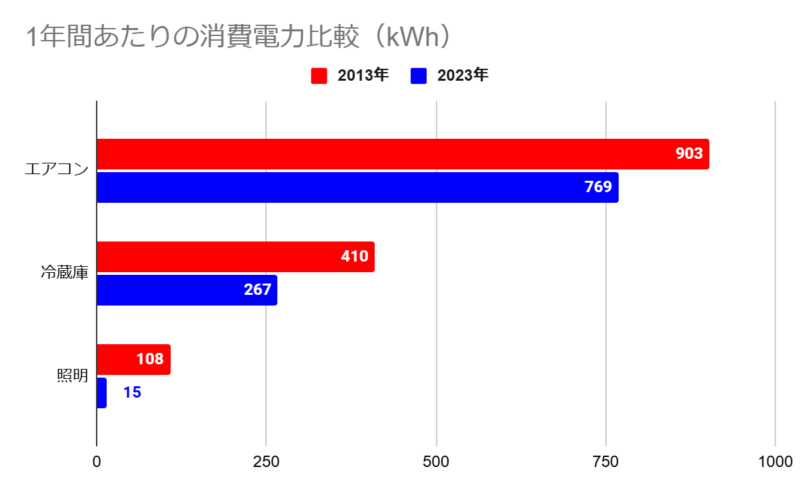

特に、エアコンや冷蔵庫のように24時間稼働したり、長時間使用したりする家電は、省エネ性能の違いが電気代に大きく影響します。たとえば、10年前のエアコンや冷蔵庫を最新の省エネモデルに買い替えるだけで、年間の電気代が数千円以上も安くなるケースは珍しくありません。

以下のグラフは、古い家電と最新の省エネ家電の年間消費電力量と電気代の目安を比較したものです。

買い替えにより電気代・消費電力がどのくらい節約できるか知りたいときは、環境省が提供する省エネ製品買換ナビゲーション「しんきゅうさん」を活用してみてください。古い製品と最新製品の性能を簡単な入力項目から比較できます。

初期費用はかかりますが、長期的に見れば買い替えの方がお得になる可能性は高いです。

原因③ ライフスタイルと電気料金プランが合っていない

2016年の電力自由化以降、私たちは様々な電力会社や料金プランを自由に選べるようになりました。しかし、裏を返せば、自分のライフスタイルに合っていないプランを契約していると、かえって電気代が高くなってしまう可能性があるということです。

例えば、以下のようなケースが考えられます。

料金プランのミスマッチ

・夜型の生活なのに、昼間の電気代が安いプランを契約している

・日中ほとんど家にいないのに、一日の電気料金が均一なプランを契約している

・オール電化でもないのに、オール電化向けのプランを契約している

電気料金プランには、時間帯によって料金単価が変わる「時間帯別プラン」や、休日の電気代が安くなるプランなど、多様な種類があります。たとえば、在宅ワークで日中の電気使用量が多い方は、日中の料金単価が割安なプランが向いているかもしれません。

まずは現在契約している電力会社のプラン内容を確認し、ご自身の電気の使い方(平日/休日、朝/昼/夜)を把握することが重要です。

原因④ 燃料費調整額や再エネ賦課金が高騰している

「節電を頑張っているのに、なぜか電気代が下がらない…」と感じる場合、その原因は個人の努力ではどうにもならない外部要因にあるかもしれません。

電気の検針票(電気ご使用量のお知らせ)をよく見ると、「燃料費調整額」と「再生可能エネルギー発電促進賦課金(再エネ賦課金)」という項目があります。これらが電気代を押し上げている可能性があります。

燃料費調整額・再エネ賦課金について

・燃料費調整額:発電に必要な燃料価格の変動を電気料金に反映させた費用

・再エネ賦課金:再生可能エネルギーを普及させる電気を使用するすべての人が負担する料金

燃料費調整額は、世界情勢や燃料輸入の価格高騰などの影響を受けやすく、近年ではロシア・ウクライナ情勢悪化により2022年から高騰していました。しかし、2024年以降は下降傾向にあります。

再エネ賦課金は政府の定める単価に従い、料金が設定されます。単価は年々上昇しており、個人では調整できない料金です。

これらの料金は、どの電力会社でも請求されます。しかし、上限設定の有無に違いがあるため、気になる人は契約時に確認してみましょう。

原因⑤ 漏電や電力メーターの故障

ほかの原因が当てはまらない場合は、漏電や電力メーターの故障といった設備トラブルの可能性も考えられます。

漏電とは、電気が本来の回路から漏れ出している状態のことです。誰も電気を使っていないはずなのに電気が消費され続けるため、電気代が不自然に高くなります。感電や火災につながるリスクもあり、非常に危険な状態です。

また、非常に稀なケースですが、電気使用量を計測する電力メーター(スマートメーター含む)自体が故障し、正しい数値を計測できていない可能性もゼロではありません。

これらの設備トラブルが疑われる場合は、個人で対処しようとせず、大家さんや管理会社に相談しましょう。

【実践版】一人暮らしの電気代がおかしい時に試したい節約方法9選

ここからは、すぐに実践できる具体的な電気代の節約対策を9つ、厳選してご紹介します。家電の使い方といった手軽なものから、契約内容の見直しといった根本的な対策まで、幅広く解説しますので、ぜひご自身の生活に取り入れられるものから試してみてください。

対策① エアコンの使い方の見直し

家庭の消費電力の中でも、特に大きな割合を占めるのがエアコンです。特に夏と冬はエアコンの使用時間が増え、電気代が高騰する主な原因となります。

しかし、少し使い方を工夫するだけで、快適さを損なわずに大きな節約効果が期待できます。

設定温度を適切に保つ

経済産業省 エネルギー庁は、快適性を損なわない室温の目安として夏は28℃、冬は20℃を推奨しています。設定温度を1℃変えるだけでも、大きな節電効果があります。

設定温度による節約効果

| エアコン | 外気温 | 設定温度 | 節約金額 |

|---|---|---|---|

| 冷房 | 31℃ | 27℃→28℃ | 940円/年 |

| 暖房 | 6℃ | 21℃→20℃ | 1,650円/年 |

「夏28℃は暑い」と感じるかもしれませんが、扇風機やサーキュレーターを併用することで体感温度を下げ、快適に過ごしやすくなります。無理のない範囲で、適切な温度設定を心がけましょう。

フィルターをこまめに掃除する

エアコンのフィルターがホコリなどで目詰まりすると、空気の吸い込み量が減ってしまい、部屋を冷やしたり暖めたりする効率が低下します。その結果、余計な電力を消費するため、電気代の値上がりにつながります。

フィルターの掃除は2週間に1回を目安に行いましょう。掃除機でホコリを吸い取るか、水洗いするだけでOKです。フィルターをきれいに保つことで、年間約990円の節約効果に期待できます。

サーキュレーターを併用する

暖かい空気は上に、冷たい空気は下に溜まりやすい性質があります。サーキュレーターを使って室内の空気を循環させることで、部屋全体の温度ムラがなくなり、エアコンの効率を大幅にアップさせることができます。

サーキュレーターの使い方

・冷房時:エアコンに背を向けるようにサーキュレーターを置き、冷たい空気を上方向へ送る

・暖房時:エアコンの対角線上にサーキュレーターを置き、天井の暖かい空気を下方向へ送る

空気を循環させることで、設定温度を1~2℃緩めても快適に過ごせるようになり、電気代の節約にもつながります。

対策② 冷蔵庫の使い方を工夫する

24時間365日稼働している冷蔵庫も、使い方次第で消費電力を抑えられます。特に一人暮らし用の小さな冷蔵庫は、少しの工夫が大きな差を生みます。

冷蔵庫の使い方

・冷蔵室に詰め込みすぎない:庫内は7割程度を目安にし、冷気の通り道を作る

・壁から適切な距離を離す:放熱効率を高めるため、取扱説明書で推奨されるスペースを確保する

・開閉は素早く、回数を少なく:冷気を逃がさないよう、まとめ取りを心がける

冷蔵庫は、効率的な冷気の循環、熱の放出を妨げないことが、節電効果において最も重要です。

ただし、冷凍庫の場合は詰め込むように食材を入れると、各食材が保冷剤のような働きをするため、効率的な冷気の循環を促します。

対策③ 照明をLEDに切り替える

もしお部屋の照明がまだ白熱電球や蛍光灯なら、LED照明への切り替えをおすすめします。初期費用はかかりますが、消費電力の少なさと寿命の長さから、長期的に電気代を節約できます。

種類別の消費電力

| 種類 | 消費電力の目安 | 寿命の目安 |

|---|---|---|

| LED電球 | 約7.5W | 約40,000時間 |

| 電球形蛍光灯 | 約12W | 約6,000~10,000時間 |

| 白熱電球 | 約54W | 約1,000時間 |

たとえば、54Wの白熱電球を7WのLED電球に交換し、年間2,000時間(1日約5.5時間)使用した場合、年間の電気代を約3,000円も節約できる計算になります。

コンスタントな電気代節約を目指す際は、ぜひ検討してみてください。

対策④ テレビのつけっぱなしをやめ待機電力をカットする

テレビの画面は大きいほど消費電力も大きくなります。見ていないときはこまめに消すことを習慣づけましょう。

また、見落としがちなのが「待機電力」です。待機電力とは、電源がオフの状態でもコンセントに接続されているだけで消費される電力のことです。

家庭の全消費電力のうち、約5%をこの待機電力が占めているというデータもあります。テレビやレコーダー、パソコンなど、長時間使わない家電は主電源を切るか、節電タップを使ってスイッチでオン・オフを切り替えられるようにすると効果的です。

対策⑤ 契約アンペア数を見直す

電気の契約には「アンペア(A)」という単位があり、これは「一度に使える電気の量」を示します。この契約アンペア数が大きいほど、基本料金が高くなります。

契約アンペア数を持て余している場合、余計な電気代を支払っているかもしれません。

一人暮らしの契約アンペア数の目安は20A~30Aです。電子レンジとドライヤーを同時に使うなど、電力消費の大きい家電を同時に使うことが少なければ、20Aでも十分な場合があります。

まずは検針票(電気ご使用量のお知らせ)や分電盤(ブレーカー)で現在の契約アンペア数を確認してみましょう。

ライフスタイルに合う契約アンペア数の割り出し方は、以下の記事をぜひ参考にしてみてください。

対策⑥ 電力会社や料金プランを切り替える

2016年の電力自由化により、私たちは地域の大手電力会社だけでなく、さまざまな会社から電気を買えるようになりました。自分のライフスタイルに合った電力会社や料金プランに切り替えることは、最も効果的な節約方法の一つです。

料金プランの例

・日中ほとんど家にいない方:夜間の電気料金が安くなるプラン

・在宅ワークで日中の電気使用量が多い方:日中の料金が割安なプランや、基本料金が0円のプラン

・ガスやスマホとセットで契約する:セット割が適用されるプラン

電力会社によって、提供されるプランや割引、キャンペーンは異なります。ライフスタイルや予算を照らし合わせつつ、乗り換え先を検討してみてください。

どこに乗り換えるべきかわからないときは、電気代見直しのプロ「くらしテク」に相談してみましょう。

「くらしテク」とは?

・電話1本で電気・ガス・インターネットの料金をまとめて見直し

・ライフスタイルに合うプランが提案され、年間1万円の節約も可!

・コンシェルジュによるサポート料金は完全無料!

・登録は最短20秒!LINEでも24時間受け付け

・今なら最大60,000円のキャッシュバック

対策⑦ 窓の断熱対策で冷暖房効率を上げる

部屋の熱は、主に窓から出入りしています。夏は外の熱気の約7割が窓から侵入し、冬は室内の暖気の約5割が窓から逃げていくと言われています。そのため、窓の断熱性を高めることが、エアコンの効率を上げ、電気代を節約する上で非常に重要です。

断熱対策の方法

・断熱シートを貼る:断熱シートを窓に貼るだけで、外気の影響を和らげられる

・遮光/断熱カーテンに変える:遮光性の高いカーテンは、太陽光の熱を遮る効果に期待できる

・隙間テープを貼る:窓のサッシの隙間から入ってくる冷気を防ぐ

エアコンの消費電力(電気代)を抑えるには、現在の室温と設定温度の差を小さくしなければなりません。断熱対策で室温を可能な限り一定に保ち、エアコンの効率的な稼働を目指しましょう。

対策⑧ 調理家電を上手に活用する

自炊をする際、調理家電を上手に使い分けることでも電気代を節約できます。

調理家電の活用方法

・電子レンジの活用:少量の野菜の下ごしらえなどは電子レンジの方が短時間で済む

・炊飯器の保温機能は使わない:ご飯はまとめて炊き、一食分ずつ小分けにして冷凍保存

・電気ケトルは必要な分だけ沸かす:お湯を沸かす際は、使う分だけを電気ケトルで沸かす

家電製品の稼働時間を節約することで、消費電力が抑えられ、電気代も節約できます。可能な限りの「まとめて調理」を心がけましょう。

対策⑨ 給湯器の設定を見直す

お風呂やシャワーで使うお湯も、ガス代だけでなく電気代にも影響します。特にエコキュートなど電気給湯器を使っている場合はもちろん、ガス給湯器でもリモコンの操作などで電気を使っています。

給湯温度の設定を1℃下げるだけでも、ガス代・電気代の節約につながります。特に夏場は設定温度を少し下げても快適に使えることが多いでしょう。

また、追い焚きは多くのエネルギーを消費するため、なるべく間隔をあけずに入浴し、追い焚きの回数を減らす工夫も有効です。長期間家を留守にする際は、給湯器の電源を切っておくことも忘れないようにしましょう。

それでも電気代がおかしい!漏電が疑われる場合の確認方法

さまざまな節約術を試しても、電気代が異常に高いまま下がらない…。そんなときは、家電製品の故障や使い方だけでなく、「漏電」や「電力メーターの故障」といった深刻な原因が隠れている可能性があります。

「漏電かも?」と思ったら、まずはご自宅の分電盤(ブレーカー)を使って簡易的なチェックを行ってみましょう。作業は感電の危険を伴うため、必ず乾いた手で行い、手順をしっかり守ってください。

漏電チェックの手順

①パソコンなど、電源が急に切れると困る家電のコンセントプラグを抜く

②分電盤のフタを開け、「安全ブレーカー」をすべて「切」にする

③「漏電ブレーカー」を「入」にする。

(この時点で漏電ブレーカーが落ちる場合は、幹線で漏電している可能性があります)

④「切」にした「安全ブレーカー」を、一つずつゆっくりと「入」にする

⑤特定の安全ブレーカーを「入」にした瞬間に「漏電ブレーカー」が「切」になった場合、その回路で漏電している可能性が高い

※どの回路(例:「台所」「エアコン」など)で漏電が起きているか特定できます。

このチェックで漏電の疑いが特定できた場合は、それ以上自分で操作せず、すぐに大家さんや管理会社に連絡してください。

「一人暮らしの電気代がおかしい…」そんなときは電力会社の乗り換えも検討しよう!

一人暮らしの電気代がおかしいと感じたら、まずは平均額と比較してご自身の状況を客観的に把握することが大切です。原因は、在宅時間の増加や古い家電の使用、ライフスタイルに合わない料金プラン、さらには漏電の可能性まで多岐にわたります。

本記事で解説したエアコンの使い方や電力会社の切り替えなど、すぐに実践できる対策から試してみましょう。

しかし、「対策しても節電を実感できない」「漏電もしてなかった」といったときは、電力会社・料金プランの見直しで抜本的な解決も検討してください。電気代の基盤は、基本料金+従量料金です。

電力会社・料金プランを自身のライフスタイルにマッチさせられれば、コンスタントな節約に期待できます。

「くらしテク」では、各種ライフラインの最適化を図るよう、自分の生活に合う電力会社・料金プランを提案してもらえます。「自分で比較検討するのは面倒くさい」「本当に節約できる契約先を知りたい」といった場合は、プロへの相談も検討してみてください。