投稿日:2025年8月18日 | 最終更新日:2025年8月19日

一人暮らしの電気代、毎月の請求額に「高いな…」とため息をついていませんか?

この記事では、すぐに実践できる家電別の簡単な節約術から、電力会社の乗り換えといった根本的な見直しまで、効果が実感できる節約術を12個厳選して解説します。

電気代節約の注意点も解説するので、安全かつ快適な節約を始めましょう。習慣化できる節約術が身に付けば、生活費の負担を軽くして、貯金・投資などにお金を回しやすくなります。

本当に節約すべき?一人暮らしの電気代の平均額をチェック

総務省のデータをもとに、一人暮らしの電気代平均額をご紹介します。自宅の電気代と比較して、本当に節約すべきか?どのくらいのレベルで節約が必要か?を判断してみましょう。

一人暮らしの電気代平均は6,756円

総務省 統計局の家計調査によれば、一人暮らし(単身世帯)の電気代平均は6,756円です。

※出典:総務省 統計局 家計調査 家計収支編 単身世帯

1ヶ月あたりの電気代が8,000円や9,000円を超える場合は、節約が必要かもしれません。

ただし、電気代は季節によっても変動します。次項では、季節別の電気代平均をご紹介するので、

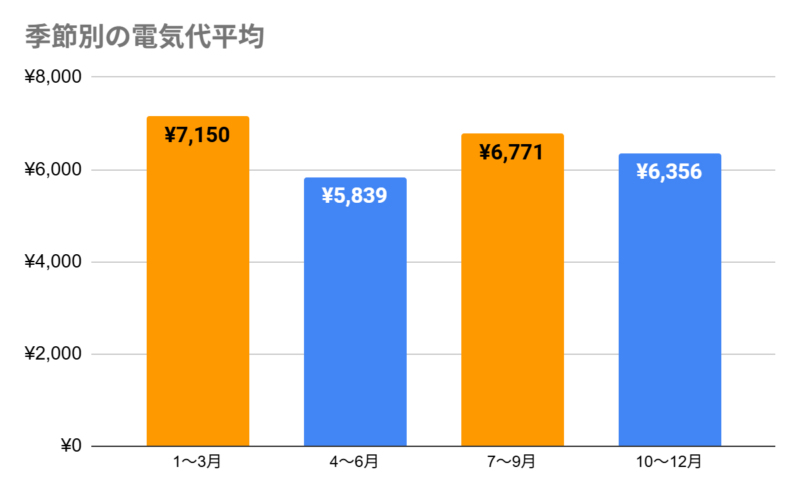

季節別の電気代の平均

一人暮らしにおける季節別の電気代平均を見ていきましょう。

上記のとおり、夏・冬はエアコンや暖房器具を使用するため、電気代が高くなりがちです。

1年をとおして電気代が6,000~7,000円の場合、4~6月・10~12月は節約を意識してみましょう。

平均額はあくまで目安!ライフスタイルによる違いを考慮しよう

ここまで平均データをご紹介してきましたが、これらはあくまで参考値です。一人暮らしと一括りに言っても、ライフスタイルは人それぞれ。電気代は生活の仕方によって大きく変わります。

たとえば、以下のような場合は平均よりも電気代が高くなる傾向にあります。

電気代が高くなるケース

・在宅ワークやリモート授業など、日中も自宅で過ごす時間が長い

・ペット(犬や猫など)のために、24時間エアコンをつけっぱなしにしている

・デスクトップパソコンや大型テレビなど、消費電力の大きい家電を長時間使用する

・料理が好きで、IHクッキングヒーターや電子レンジを頻繁に使う

大切なのは、平均額と比べて一喜一憂せず、ご自身のライフスタイルを把握した上で「節約できるポイント」を見つけることです。平均より高いからといって落ち込む必要はありません。

「電気代が高い」ということは、これから紹介する節約術を実践すれば、電気代を大きく下げられる「のびしろ」があるということです。

ご自身の電気代が高い原因はどこにあるのか、次項から一緒に探っていきましょう。

一人暮らしで電気代が高くなる主な原因

「節約を意識しているはずなのに、なぜか電気代が高い…」と感じていませんか?一人暮らしの電気代が高くなるのには、生活スタイルや家電の使い方、電気の契約内容など、いくつかの原因が潜んでいます。

まずは、ご自身の状況と照らし合わせながら、電気代が高くなっている根本的な原因を探っていきましょう。

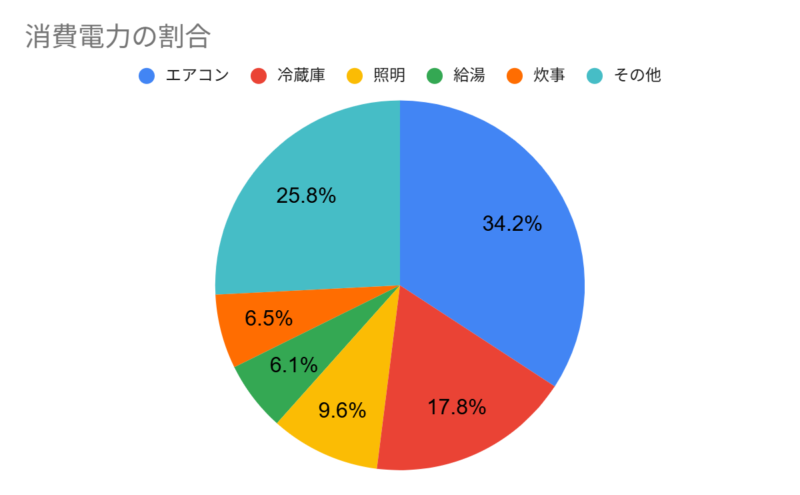

消費電力の大きい家電を使用している

電気代を押し上げる最大の要因は、消費電力の大きい家電製品です。家庭内の消費電力割合をご紹介するので、自宅内で稼働している家電製品と照らし合わせてみましょう。

上記のとおり、エアコン(冷暖房)が群を抜いて電力を消費していることがわかります。さらに、冷蔵庫のように1日あたりの消費電力は小さくても、常時稼働により多くの電気を消費している家電もあります。

しかし、どの家電も生活には欠かせないため、「使わない」という選択肢はないでしょう。そのため、>>【家電編】一人暮らしの電気代を節約する方法で解説する上手な家電の使い方を習得してみてください。

季節やライフスタイルの影響

家電だけでなく、季節や個人のライフスタイルも電気代に大きく関わってきます。同じ一人暮らしでも、生活の仕方によって電気の使用量は大きく変わります。

在宅時間の長さ

在宅時間が長くなるほど、エアコンやPC、照明など家電製品の使用時間も伸び、消費電力(電気代)も増えます。

夏の家電使用を想定し、テレワークの有無でどのくらい電気代に差が出るか見てみましょう。エアコン・パソコン・照明の3種のみを比較します。

テレワークの有無による電気代の差

| 家電製品 | テレワークなし | テレワークあり |

|---|---|---|

| エアコン | ・1日あたり :24円 ・1ヶ月あたり:480円 | ・1日あたり :48円 ・1ヶ月あたり:960円 |

| デスクトップパソコン | ・1日あたり :6.6円 ・1ヶ月あたり:132円 | ・1日あたり :13.2円 ・1ヶ月あたり:264円 |

| 照明 | ・1日あたり :1.38円 ・1ヶ月あたり:27.6円 | ・1日あたり :2.76円 ・1ヶ月あたり:55.2円 |

| 合計 | ・1日あたり :31.98円 ・1ヶ月あたり:639.6円 | ・1日あたり :63.96円 ・1ヶ月あたり:1,279.2円 |

※テレワークあり:12時間稼働とする

※1ヶ月=稼働日数の20日とする

上記はあくまでも簡単な比較ですが、在宅時間が長ければ1ヶ月あたり1,000円以上の電気代高騰も見込まれます。

「テレワークなし」と同じ感覚で過ごしてしまうと、請求書を見て予想以上の金額に驚くかもしれません。

古い家電の継続使用

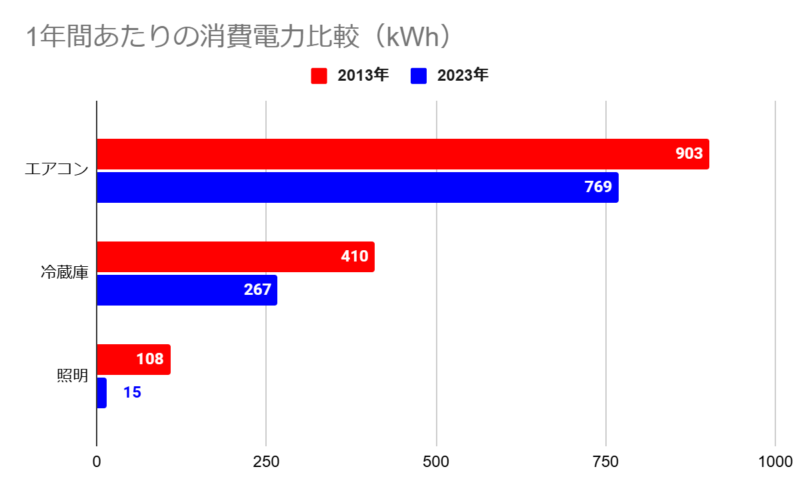

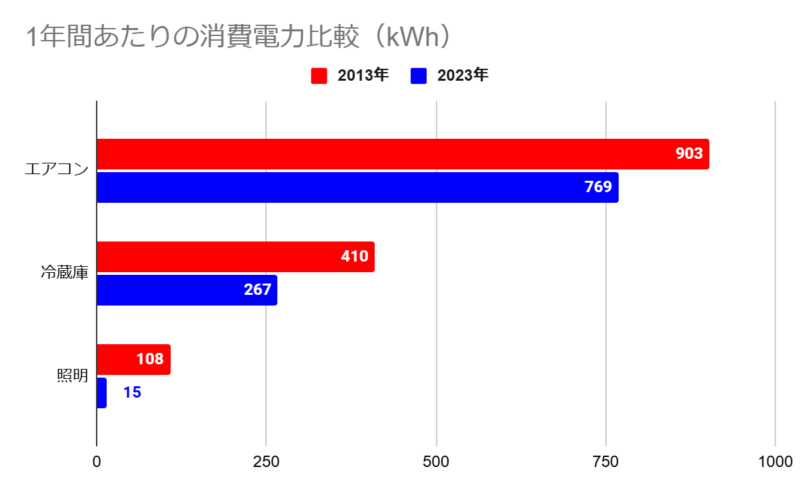

古い家電は省エネ性能が低く、消費電力が増える傾向にあります。以下は、経済産業省 資源エネルギー庁が発表するデータをもとにした、旧式(2013年)・最新家電(2023年)の消費電力の比較です。

家電の省エネ技術は年々進化しており、最新の省エネ家電と10年前の製品とでは、年間の電気代に数千円以上の差が出ることもあります。特に、24時間稼働している冷蔵庫や、使用頻度の高いエアコンは、買い替えることで大幅な節電効果が期待できます。

見過ごしがちな待機電力

待機電力とは、家電の電源がオフの状態でも、コンセントに接続されているだけで消費される電力のことです。リモコンからの信号を待ったり、時刻を表示したりするために、微量の電力が常に使われています。

資源エネルギー庁の調査によると、一世帯あたりの年間消費電力量のうち、約5%を待機電力が占めているというデータもあります。テレビやレコーダー、パソコン、ルーター、温水洗浄便座などは待機電力が大きい家電です。

「チリも積もれば山となる」という言葉の通り、使わない家電のプラグをこまめに抜くだけでも、着実な節約につながります。

【家電編】一人暮らしの電気代を節約する方法

一人暮らしの電気代において、最も大きな割合を占めるのが家電製品です。特に消費電力の大きい家電の使い方を少し見直すだけで、電気代は大きく変わります。

ここでは、毎日の生活に欠かせない家電ごとに、今日から実践できる具体的な節約術をご紹介します。

節約術① エアコンの節電

家庭における消費電力のトップクラスを誇るエアコン。特に夏と冬は電気代が高くなる大きな要因です。しかし、正しい使い方を心がけるだけで、快適さを損なわずに大幅な節約が可能です。

設定温度を適切に保つ

エアコンの電気代は、設定温度と室温の差が大きいほど高くなります。環境省が推奨する室温の目安は、夏は28℃、冬は20℃です。

エアコンの消費電力が最も高まるのは、稼働直後~設定温度に達するまでの時間です。稼働直後は、設定温度を目指して出力を高めるため、消費電力が高まります。

つまり、エアコンのON/OFFを短時間で繰り返すと消費電力が高まり、電気代も高騰します。20~30分程度の外出であれば、ONにしたままの方が電気代を節約できる可能性があります。

もちろん、最も節約効果に期待できるのは「エアコンを使用しない」ことです。しかし、夏や冬など、体調に係る時期は我慢してはいけません。快適な生活を重視しつつ、節電を目指しましょう。

フィルターをこまめに掃除する

エアコンのフィルターがホコリで目詰まりすると、空気を取り込む効率が著しく低下し、部屋を冷やしたり暖めたりするために余計なパワーを消費します。2週間に1回を目安にフィルターを掃除するだけで、約990/年の節約効果に期待できます。

フィルターの掃除は、掃除機でホコリを吸い取るか、水洗いするだけで簡単に行えるので、ぜひ習慣化してみてください。

サーキュレーターや扇風機を併用する

サーキュレーターや扇風機を使って室内の空気を循環させると、エアコンの稼働効率がアップします。暖かい空気は上に、冷たい空気は下に溜まる性質があるため、空気をかき混ぜることで室温のムラをなくし、快適な体感温度を保てます。

・冷房時:

エアコンに背を向けるようにサーキュレーターを置き、上向きに風を送る。床に溜まった冷たい空気を循環させ、部屋全体を涼しくします。

・暖房時:

エアコンの対角線上にサーキュレーターを置き、エアコンに向けて風を送る。天井に溜まった暖かい空気を足元に届けます。

この工夫により、エアコンの設定温度を1〜2℃控えめにしても快適に過ごしやすくなります。

「自動運転モード」を最大限に活用する

電気代を気にして「弱運転」を使いがちですが、実は「自動運転」の方が効率的です。自動運転は、室温が設定温度になるまで最大パワーで一気に運転し、その後は最適な風量で温度を維持してくれます。常に弱い力でダラダラと運転するよりも、トータルの消費電力を抑えやすくなります。

エアコンの節電方法については、以下の記事でも詳しく解説しているので、ぜひ参考にしてみてください。

節約術② 冷蔵庫の節電

24時間365日、休むことなく稼働している冷蔵庫は、エアコンに次いで電気代に影響を与える家電です。日々のちょっとした工夫が、年間の電気代に大きく響いてきます。

食品を詰め込みすぎない(冷蔵室)

冷蔵室に食品をぎっしり詰め込むと、冷気の循環が悪くなり、庫内を均一に冷やすためにより多くのエネルギーを消費します。冷気の吹き出し口を塞がないよう、食品同士の間隔をあけ、7割程度の収納を心がけましょう。

一方、冷凍室は食品同士が保冷剤の役割を果たすため、隙間なく詰めた方が効率的です。

壁から適切な距離を保って設置する

冷蔵庫は、内部の熱を外に逃がすことで庫内を冷やしています。壁にぴったりつけて設置すると、この放熱がうまくいかず、冷却効率が低下します。

冷蔵庫の上部や側面に、製品の取扱説明書で推奨されている放熱スペースを確保してください。これだけで約1,400円/年の節約効果に期待できます。

開閉時間と回数を減らす

ドアの開閉は、庫内の冷気が逃げて温度が上昇する最大の原因です。ドアを開ける時間が長ければ長いほど、再び冷やすために余計な電力がかかります。

何を取り出すか決めてからドアを開け、素早く閉めることを徹底しましょう。開閉時間を20秒→10秒に短縮した場合、約190円/年の節約効果に期待できます。

節約術③ 照明器具の節電

照明は毎日使うものだからこそ、見直しの効果が大きい部分です。特に古い照明器具を使っている場合は、交換するだけで電気代を下げやすくなります。

照明をLEDに交換する

もしご自宅の照明が白熱電球や蛍光灯なら、今すぐLED照明への交換を検討しましょう。LEDは消費電力が非常に少なく、寿命が長いのが特徴です。

LED電球と他の種類の比較

| 種類 | 消費電力の目安 | 寿命の目安 |

|---|---|---|

| 白熱電球 | 約54W | 約1,000時間 |

| 電球形蛍光灯 | 約12W | 約6,000〜10,000時間 |

| LED電球 | 約7W | 約40,000時間 |

上記のように、LED電球は白熱電球の約8分の1の消費電力で済みます。白熱電球からLED電球に変えた場合、約2,883円/年の節約効果に期待できます。

家中の照明を切り替えることで、大きな節約効果を実感できるはずです。

こまめに消灯する

「部屋を出るときは電気を消す」という基本的な行動も、積み重なれば大きな節約になります。トイレや洗面所など、短時間しか使わない場所でも消灯を習慣づけましょう。

節約術④ テレビの電気代

「ながら見」や「つけっぱなし」で、意外と電気を消費しているのがテレビです。視聴方法・習慣を見直してみましょう。

画面の明るさを調整する

テレビの画面は、明るさの設定を「最大」から「中」程度に下げるだけで、消費電力を抑えられます。たとえば、テレビ(50V型)の明るさを1段階下げた場合、約581円/年の節約効果に期待できます。

※出典:経済産業省 資源エネルギー庁 省エネポータルサイト

テレビに搭載されている「省エネモード」や、部屋の明るさに応じて自動で輝度を調整する「明るさセンサー」といった機能を活用するのもおすすめです。

見ていないときは主電源からオフにする

見ていないのにテレビをつけっぱなしにするのはやめましょう。タイマー機能を活用して、就寝時には自動で電源が切れるように設定するのも有効です。

1日1時間、テレビ(50V型)の視聴時間を短くした場合、約895円/年の節約効果に期待できます。

また、長時間見ないときはリモコンで消すだけでなく、本体の主電源を切るか、コンセントからプラグを抜くことで待機電力も削減できます。

節約術⑤ 洗濯機・乾燥機の節電

洗濯機は使い方次第で消費電力が変わります。特に電気代が高い乾燥機能は、使い方を工夫したいポイントです。

洗濯物はまとめて洗う

洗濯機は、洗濯物の量が少なくても多くても、1回の運転にかかる電気代に大きな差はありません。少量の洗濯物を毎日洗うよりも、洗濯機の容量の8割程度を目安にまとめて洗う方が、電気代も水道代も節約できて効率的です。

1回の洗濯につき、洗濯物の量を洗濯機の容量4割から8割に増やした場合、上記の節約効果に期待できます。

電気代の高い乾燥機能は極力使わない

衣類乾燥機、特にヒーターで温風を作るタイプの乾燥機能は、エアコンの暖房以上に電力を消費することがあります。天気の良い日は天日干しを基本とし、乾燥機能の使用は雨の日や急ぎの時だけに限定しましょう。

天日干しも併用した場合、約12,230円/年の節約効果に期待できます。

※出典:経済産業省 資源エネルギー庁 省エネポータルサイト

部屋干しする際は、扇風機や除湿機を併用すると効率よく乾かせます。

節約術⑥ 温水洗浄便座の節電

見落としがちですが、温水洗浄便座も保温のために常に電気を使っています。特に冬場の電気代に影響を与えるため、節電を習慣化しましょう。

使わないときは便座のフタを閉める

便座のフタを開けっ放しにしていると、便座の熱がどんどん逃げてしまい、保温のために余計な電力がかかります。フタを閉める習慣をつけるだけで、約1,080円/年の節約効果に期待できます。

※出典:経済産業省 資源エネルギー庁 省エネポータルサイト

設定温度を見直し、タイマー機能を活用する

便座暖房や洗浄水の温度設定は、季節に応じて見直しましょう。特に夏場など暖かい時期は、設定を「低」にするか、電源をオフにしても問題ないでしょう。

便座の設定温度を1段階下げた場合、約820円/年の節約効果に期待できます。

※出典:経済産業省 資源エネルギー庁 省エネポータルサイト

また、多くの機種には、就寝中など使わない時間帯の保温をオフにする「タイマー節電機能」が搭載されています。設定しておくだけで、無駄な電力消費を自動で防いでくれます。

【生活習慣編】一人暮らしの電気代を節約する方法

毎日の生活習慣を少し見直すだけでも、電気代は着実に節約できます。

ここでは、今日から始められる4つの節約術をご紹介します。特別な道具が不要な方法も多いので、ぜひ気軽に取り組んでみてください。

節約術⑦ 待機電力をカットする

家電製品は、電源がオフの状態でもコンセントに接続されているだけで電力を消費しています。これを「待機時消費電力(待機電力)」と呼びます。

資源エネルギー庁の調査によると、一世帯あたりの年間消費電力量のうち、約5%を待機電力が占めているというデータもあります。

※出典:経済産業省 資源エネルギー庁

特に待機電力が大きいとされるのは、ガス給湯器やエアコン、テレビ、レコーダーです。これらの家電製品については、以下の方法で待機電力を節約しましょう。

待機電力の節約方法

・本体の主電源を切る

・コンセントからプラグを抜く

・スイッチ付きの節電タップを使う

ただし、録画予約をしているレコーダーや設定がリセットされる家電、通信用のルーターなど、常に電源を入れておく必要があるものは無理に切らないよう注意しましょう。

節約術⑧ 家電を使う時間帯を工夫する

契約中の料金プランによっては、電気を使う時間帯を意識するだけで電気代を安くできる場合があります。

電力会社が提供する料金プランの中には、「時間帯別電灯プラン」のように、夜間の電気料金単価が昼間に比べて割安に設定されているものがあります。もしこのようなプランを契約しているなら、エアコンや乾燥機、照明器具など電力消費の大きい家電を、料金が安い時間帯に使うようにシフトするだけで節約効果が期待できます。

ご自身の契約プランがわからない場合は、電力会社の「検針票(電気ご使用量のお知らせ)」や、会員向けのWebサイト(マイページ)で確認できます。ライフスタイルに合わせて、家電を使う時間帯を賢くコントロールしましょう。

節約術⑨ 古い家電の買い替えを検討する

近年の家電は省エネ性能が飛躍的に向上しており、特にエアコンや冷蔵庫といった消費電力の大きい家電は、買い替えるだけで大幅な電気代削減につながります。

古い家電・新しい家電の消費電力の違い

買い替えには初期費用(購入費)がかかるものの、「新生活応援キャンペーン」「家電製品の下取り」などを活用できれば、負担を抑えられます。

省エネ性能について調べたいときは、経済産業省 資源エネルギー庁の省エネ製品買換ナビゲーション「しんきゅうさん」も参考にしてみてください。

節約術⑩ お風呂の入り方を工夫する

お風呂の場合、追い焚き機能や保温、浴室換気乾燥機などの使い方を工夫することで、電気代の節約に有効です。

お風呂の電気代節約

・追い炊きの回数を減らせるよう、浴槽には必ずフタをする

・シャワーはこまめに止める

・浴室乾燥機は緊急時のみ使う(シャツや下着の換えがない、梅雨で天日干しできない、など)

浴室の電気代を節約するには、給湯器・乾燥機の稼働時間を減らすことが重要です。

中でも追い炊きは、水の温度が低いほど消費電力が大きくなります。湯船に浸かる頻度が多い人は、浴槽内の温度を下げないよう、保温シートの併用がおすすめです。

【根本的な解決編】一人暮らしの電気代の契約を見直す節約術

家電の使い方や生活習慣の工夫も大切ですが、電気代を根本から見直すことで、毎月自動的に、そして大幅に電気代を節約できる可能性があります。

日々の努力が苦手な方でも一度手続きをすれば効果が続く、最もインパクトの大きい節約術と言えるでしょう。ここでは、「契約アンペアの見直し」と「電力会社・料金プランの乗り換え」2つの方法を詳しく解説します。

節約術⑪ 契約アンペア数を見直す

電気の基本料金は、契約している「アンペア(A)」の大きさで決まります。アンペアとは、一度に使える電気の量の上限のこと。

この契約アンペア数が必要以上に大きいと、電気を使っていなくても高い基本料金を払い続けます。ご自身のライフスタイルに合わせて最適なアンペア数に見直すことで、電気代をコンスタント下げられます。

アンペア数を見直す方法

・一人暮らしであれば、20~30Aを目安に適切なアンペア数を検討する

・同時稼働する家電製品のアンペア数を調べる

・季節別に家電製品の使い方をイメージする

一人暮らしの場合、20~30Aであれば家電を使用してもブレーカーが落ちるリスクを抑えられます。ただし、ライフスタイルによって適切なアンペア数は異なるため、家電製品の使い方を具体的にイメージした上で検討しましょう。

適切なアンペア数の割り出し方、アンペア数を切り替える注意点は以下の記事で詳しく解説しているので、ぜひ参考にしてみてください。

節約術⑫ 電力会社と料金プランを乗り換える

電力会社と料金プランを乗り換えるポイントについて見ていきましょう。

乗り換えのポイント

・料金プラン :生活リズムにマッチするプランがあるか

・セット割引 :ガスやスマホ、インターネットなど、セット契約で割安となるプランがないか

・キャンペーン:乗り換えによるキャッシュバックやポイント還元がないか

・契約期間 :早期解約による違約金が発生しないか

2016年の電力自由化により、電力小売市場では多種多様な料金プランが提供されるようになりました。「夜間帯のみ単価が安い」「基本料金が無料」など、ライフスタイルに合わせた料金プランを選べます。

どの電力会社・料金プランを選ぶべきか迷う際は、最適なプランを提案してくれる「くらしテク」がおすすめです。

「くらしテク」とは?

・電話1本で電気・ガス・インターネットの料金をまとめて見直し

・ライフスタイルに合うプランが提案され、年間1万円の節約も可!

・コンシェルジュによるサポート料金は完全無料!

・登録は最短20秒!LINEでも24時間受け付け

・今なら最大60,000円のキャッシュバック

一人暮らしの電気代節約で注意すべきこと&対策

電気代の節約は、日々の小さな工夫から契約の見直しまで多岐にわたります。

しかし、節約を意識するあまり、やり方を間違えてしまうと、かえって生活に支障をきたしたり、思わぬ危険を招いたりすることもあります。ここでは、節約に取り組む上で必ず知っておきたい注意点を解説します。

過度な我慢は禁物!健康や生活の質(QOL)を損なわない

節約の本来の目的は、生活をより豊かにすることです。無理な我慢を続けて健康を害したり、ストレスを溜め込んだりしては本末転倒。心身の健康を第一に考え、快適な生活とのバランスを取りましょう。

夏場のエアコン使用と熱中症のリスク

夏場のエアコン使用時は、以下の点に注意して熱中症を予防しましょう。

室内における熱中症予防

・就寝時も我慢せずにエアコンを使用する

・室内においても、こまめな水分補給を欠かさない

・窓の断熱性能を高め、室温が高まらないよう予防する

「電気代が高いから」と真夏にエアコンの使用を極端に我慢するのは非常に危険です。特に気密性の高いマンションでは、室内でも温度が上昇しやすく、熱中症のリスクが高まります。

また、気温の低い日であっても、湿度が高ければ汗が乾きにくく、体温調整がうまく働かないケースもあります。室温・湿度を一定に保てるよう、28℃を目安にエアコンは積極的に活用しましょう。

※参考:環境省 熱中症予防情報サイト

冷蔵庫の設定温度と食中毒のリスク

冷蔵庫の設定温度を「弱」にしすぎると、庫内の温度が十分に下がらなくなり、食品が傷みやすくなります。特に夏場は、食材の腐敗による食中毒のリスクが高まるため注意が必要です。

節約した電気代以上に食費がかさんでしまっては意味がありません。冷蔵庫の節約は、設定温度の極端な変更ではなく、扉の開閉時間を短くする、食品を詰め込みすぎないといった方法を優先しましょう。

暗すぎる照明と安全性の問題

部屋を必要以上に暗くすると、目に負担がかかり眼精疲労の原因になったり、足元が見えにくくて転倒したりする危険性があります。

読書や作業をする際は手元をしっかり照らす、夜間の廊下にはセンサーライトを設置するなど、安全性を確保した上で節約を心がけましょう。根本的な解決策として、消費電力の少ないLED照明に交換することも有効です。

節約のつもりが逆効果になるケース

良かれと思って実践している節約術が、実は電気の使用効率を下げ、かえって電気代を高くしてしまっている可能性があります。正しい知識を身につけ、効果的な節約を行いましょう。

エアコンの頻繁な電源ON/OFF

エアコンは、室温を設定温度まで下げる(または上げる)運転開始時に最も多くの電力を消費します。そのため、30分〜1時間程度の短い外出のたびに電源をON/OFFすると、つけっぱなしにしているよりもかえって電気代が高くなることがあります。

外出時間に応じて、つけっぱなしにするか電源を切るか判断しましょう。「自動運転」モードを活用すれば、常に最も効率の良い運転をしてくれるため、こまめに風量を調整するよりも節電につながります。

契約アンペアを下げすぎる

契約アンペア数を下げると電気の基本料金が安くなりますが、下げすぎには注意が必要です。

家電の消費電力を考えずに契約アンペアを下げてしまうと、電子レンジとドライヤーを同時に使っただけでブレーカーが落ちる、といった事態が頻発します。生活が不便になるだけでなく、急な電力遮断は家電製品の故障につながる恐れもあります。

現在の使用状況をよく確認し、適切なアンペア数を選ぶことが重要です。

詳しくは以下の記事も参考にしてみてください。

電力会社の乗り換えに関する注意点

マンションやアパートなどの集合住宅では、入居者の都合で電力会社・料金プランを乗り換えられない可能性があります。

集合住宅の場合、「大家さんが契約している」「建物全体で一括受電契約している」などのケースがあるためです。そのため、一人暮らしで電力会社・料金プランを乗り換える際は、必ず大家さん・管理会社に相談しましょう。

安全面への配慮を忘れない

節約を実践する上で、安全性への配慮は絶対に怠ってはいけません。誤った家電の使い方や管理は、火災などの重大な事故につながる可能性があります。

待機電力カットとタコ足配線

節電タップを使った待機電力の節約は効果的ですが、一つのコンセントやタップに多数のプラグを接続する「タコ足配線」は危険です。

コンセントやテーブルタップには、安全に使える電気の総量(定格容量)が決まっています。定格容量を超えて使用し続けると、コードが異常発熱して発火する原因となります。

消費電力の大きい家電は壁のコンセントから直接電源を取るなど、安全な使い方を徹底してください。

コンセント周りのホコリとトラッキング現象

コンセントとプラグの間に溜まったホコリは、湿気を吸うとプラグの刃の間で電気が流れ、発火することがあります。これを「トラッキング現象」と呼び、電気火災の主な原因の一つです。

長期間差しっぱなしにしているコンセント周りは、定期的に乾いた布でホコリを掃除する習慣をつけましょう。

まずは生活に馴染みやすい簡単な節約から始めよう!

一人暮らしで電気代が高くなる原因は、主に「家電の使い方を間違えている」「ライフスタイルに合わない料金プランを契約している」の2つです。

まずは身近な家電製品の使い方を見直し、消費電力を抑えられる方法を習慣化しましょう。急な節約はライフスタイルに馴染まず、継続できません。

そのため、できる範囲で徐々に節約を始め、自分に合う方法を探ってみましょう。複数の節約術を組み合わせられれば、月1,000円以上の節約も実現可能です。

ライフスタイルを変えずに節約したい場合は、電力会社・料金プランの乗り換えも検討してください。「くらしテク」であれば、自分のライフスタイルにマッチした最適な料金プランを提案してもらえます。

「くらしテク」とは?

・電話1本で電気・ガス・インターネットの料金をまとめて見直し

・ライフスタイルに合うプランが提案され、年間1万円の節約も可!

・コンシェルジュによるサポート料金は完全無料!

・登録は最短20秒!LINEでも24時間受け付け

・今なら最大60,000円のキャッシュバック